Préambule

À l’heure d’imaginer mon sujet de Projet Personnel en Humanités, et au vu du contexte sanitaire qui mettait la culture au point mort, mon souhait a rapidement été de rendre hommage à ce secteur si essentiel à la civilisation en prenant de mon humble temps pour documenter un morceau d’un pilier de l’art : la musique. Fervent consommateur depuis mon enfance, j’ai connu un peu de tout : la cassette, le CD, le vinyle, la radio, le Top 50 à la télévision, le baladeur MP3 (et les voies peu légales pour y incorporer du contenu), puis les plateformes de streaming.

Ces dernières ont imposé un grand changement dans la manière même de concevoir l’industrie musicale. À l’image des sites de vente de produits par Internet, où tout se développe pour pouvoir livrer du jour au lendemain, la musique ne s’attend plus. Aujourd’hui quand un album sort, on ne fait plus la queue pour acheter le CD mais on reste devant son téléphone ou son ordinateur à attendre qu’il apparaisse sur sa plateforme favorite. On ne prête plus le disque à ses amis pour qu’ils l’écoutent : on leur envoie un lien par message.

C’est une nouvelle façon de consommer la musique, qui justifie encore plus l’emploi du terme « industrie ». Les interactions d’artiste à auditeur, et d’auditeur à auditeur, ont été complètement revues.

Au départ, je ne voulais analyser que le cheminement qui a fait passer l’humanité du parlophone au Walkman, puis du Walkman au smartphone. Seulement, après quelques recherches, je me suis rendu compte que l’arrivée des géants du Web n’avait pas eu qu’un impact sur la fin de la chaine, c’est-à-dire le media qui amène la musique à l’oreille, mais sur beaucoup d’autres choses également.

C’est pour cela que j’ai choisi d’élargir un peu mon étude, d’aller au-delà de la simple analyse des utilisateurs. En effet, la métamorphose du marché musical passe par bien d’autres points que le simple fait de pouvoir ouvrir une application sur son téléphone afin d’écouter le dernier album de son artiste favori.

Dans cet écrit, l’accord au masculin est employé à titre épicène.

Introduction : les balbutiements de l’avant-société moderne

À quoi ressemblerait la société sans musique ? La réponse est dure à donner tant la question semble absurde. Sans qu’on s’en rende compte, cet art s’est ancré dans le quotidien : le petit carillon à la porte d’entrée de grand-mère, la sonnerie du téléphone, le mobile pendu au lit du bébé, la publicité du chocolat à la télévision. La musique est un tissu, une toile, qui permet depuis des siècles de lier les Hommes.

Bien que ce rapport vise à mesurer l’impact des plateformes de streaming, il semble logique de parler de « l’avant Internet », quand la musique était à plus d’un clic des hommes. Et avant même de pouvoir simplement poser un vinyle sur un tourne-disque, ou insérer une cassette dans le poste de la voiture, il a fallu trouver des moyens de diffuser la musique que l’on crée.

Avant l’apparition de ce qu’on appelle aujourd’hui la « musique enregistrée », la seule manière de partager la musique était soit de l’interpréter, soit de l’inscrire sur un support. Une des premières approches a été d’utiliser l’Homme comme vecteur : à l’image des célèbres troubadours moyenâgeux, l’oralité permettait de faire connaitre des poèmes et de les transmettre. Cette méthode pose tout de même une question : puisque la transmission se fait sans support, peut-on s’assurer que les poèmes et mythes restent inchangés à travers le temps ? Cette théorie, appelée théorie de l’oralité, a été conceptualisée par Milman Parry et Albert Lord au début du 20ème siècle [1]. Elle traite des modifications engrangées par la transmission orale.

Il a alors fallu trouver un moyen de figer la création, de l’inscrire dans un support ne permettant pas ces interprétations. Les premières traces connues de la notation musicale remontent au 14ème siècle avant Jésus-Christ, en Syrie, où les chants dédiés aux dieux avaient été retranscrits sur des tables d’argile [2]. L’apparition des premiers vecteurs de diffusion, puis leur diversification, ont grandement contribué à la diffuser auprès du grand public. Au début du 16ème siècle, Ottaviano Petrucci réalise la première impression musicale à caractères mobiles [3] : on considère que l’imprimerie musicale y voit le jour.

Les instruments, eux, sont connus des Hommes depuis bien plus longtemps : on estime à 35 000 ans l’âge de la première flûte [4]. Nos ancêtres, de très grands chasseurs, ont rapidement compris qu’un os troué pouvait produire un son différent de celui de nos cordes vocales.

Ce passé et ses premières innovations peuvent sembler insignifiantes par rapport aux diverses avancées du 20ème siècle ; cependant, il faut garder à l’esprit que sans cela, aucunes d’elles n’auraient pu exister.

Parenthèse : Les débuts de la musique enregistrée

C’est en 1877 que tout va commencer à s’agiter, avec l’invention du phonographe par le célèbre Thomas Edison [5]. Se basant sur un système de cylindre gravé, c’est le premier appareil destiné à enregistrer des sons puis, surtout, à les reproduire. Puis, en 1887, Émile Berliner l’améliore en proposant le gramophone : exit le cylindre encombrant, cette innovation introduit la première version du disque tant connu aujourd’hui.

La deuxième innovation majeure viendra en 1925, année à laquelle on considère l’arrivée de l’enregistrement électrique [6]. Gain en fidélité sonore, gain en praticité, cette technologie novatrice à l’époque signe l’arrêt de mort de l’enregistrement acoustique et ouvre la voie à la génération vinyle (ou plus précisément « disque à microsillons »). Il sera le support de prédilection jusqu’en 1983, année de naissance du Compact Disk (CD) [7]. Après des débuts timides, le support développé par Philips se fera rapidement une place sur le marché et deviendra la référence : plus résistant, plus de place, moins contraignant à produire. Surtout, le CD introduit le son numérique : ce sont maintenant des suites de zéros et d’uns qui traduisent la musique que l’on entend. Cette innovation, qui permet d’atteindre une qualité sonore jamais atteinte par les microsillons, est absolument fondamentale pour ce qui va suivre.

La révolution illégale du Web

Avant que la musique par le web se résume à quelques applications à installer sur son smartphone, il y a eu plusieurs étapes qui peuvent être considérées fondatrices des modèles que nous connaissons aujourd’hui. Le téléchargement illégal a évidemment eu son importance : considéré à tort comme un frein à la croissance de l’industrie musicale, il a en fait aidé largement à la diffusion et à la popularisation de nombreux artistes [8].

« Vous trouverez toujours votre musique favorite » : voilà comment se présentait le service Napster, au début des années 2000 [9]. Shawn Fanning, son créateur, ne s’attendait peut-être pas à provoquer un chamboulement aussi important du concept-même de distribution musicale. Quand Dave Grohl (chanteur des Foo Fighters) dit, en 2001, que « La musique devrait être accessible à tous ceux qui veulent en écouter » [10], le jeu est officiellement lancé. C’est un choc frontal imposé aux majors de l’industrie.

La nature décentralisée de cette petite révolution rend son interdiction peu évidente. En effet, Napster avait une différence majeure avec les sites de téléchargement de l’époque, car les fichiers ne sont pas conservés par un seul tiers. C’est l’ensemble des utilisateurs et leurs bibliothèques respectives qui forment l’offre : c’est le principe du « pair-à-pair ». Ainsi, dès qu’un réseau commence à s’étendre de la sorte, il est difficile d’y mettre un terme. Dans son article « The Next Economy of Ideas » [11], John Perry Barlow compare cette émancipation du contenu à celles des colons américains qui, se rendant compte que les contraintes imposées par les britanniques devenaient trop fortes, ont commencé à organiser leurs marchés par eux-mêmes.

Auront suivi plusieurs essais pour mettre un coup d’arrêt à la distribution illégale des contenus sur Internet, notamment le Digital Millenium Copyright Act aux Etats-Unis, connu pour avoir en partie entrainé la fermeture du site de partage de contenus Megaupload et toujours en vigueur aujourd’hui. Comment ne pas citer Hadopi, tentative du gouvernement Français pour contrer la vague du téléchargement illégal, au succès mitigé. Pour 82 millions d’euros investis, on estime à 13 millions le nombre d’avertissements envoyés pour activité illégale, pour 87 000 euros d’amende au total. Soit 1€ d’amende pour 942€ d’investissement [12]

Le streaming : la musique partout, tout le temps

Après avoir fait couler tant d’encre, le service Napster est forcé, en 2001, à couper tous les services de partage entre utilisateurs. C’est une première défaite pour le monde du partage illégal. Sans user de trop de longueurs qui seraient impertinentes dans le cadre de ce rapport, force est de constater que cette partie du Web n’a pas faibli. Cependant, l’arrivée de Napster va créer un précédent qui va changer drastiquement l’idée de musique par Internet : à partir de la fermeture de la plateforme de téléchargement illégal imposée par la justice américaine, Napster va petit à petit se transformer en plateforme légale. C’est le début d’une ère totalement nouvelle.

Malheureusement pour Fanning, le mal est déjà fait : sa création est vue par les maisons de disques comme une menace, et peine donc à trouver des contrats pour diffuser leurs musiques [10]. Plusieurs investisseurs tentent de remettre le service américain dans le droit chemin, mais c’est en 2011 que le virage du streaming légal est définitivement pris après le rachat par Rhapsody. C’est trop tard, car Spotify et Deezer sont déjà passés par là : la marque suédoise compte alors dix fois plus d’abonnés payant que le pionnier du téléchargement illégal. Napster se reconvertira alors dans le B2B (« business-to-business », soit d’entreprise à entreprise), en proposant ses services aux entreprises désireuses de mettre en place leur propre plateforme de streaming.

En effet, depuis le début des années 2000 se joue un combat assez intéressant. D’un côté, les deux géants Apple et Virgin s’installent en tant que références. Le premier, avec sa plateforme iTunes, fait le pari du prix unique [13] : pour 0.99 dollar, l’utilisateur peut faire la possession de n’importe quel titre présent sur la plateforme, puis l’écouter sur son ordinateur ou même le graver. En focalisant son lancement en 2003 sur les ordinateurs de la marque à la Pomme, et uniquement aux Etats-Unis, la recette est un succès d’entrée : plus d’un million de titres sont vendus en une semaine. Pendant l’année qui suit le démarrage d’iTunes, Apple le rend disponible dans le monde entier, et l’ouvre aux utilisateurs de Windows, le système d’exploitation concurrent. Un an après son inauguration, le pari est réussi : iTunes aura vendu pas moins de 70 millions de titres.

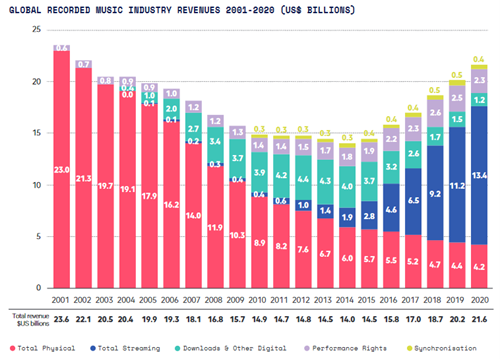

Dans son rapport annuel 2021 sur le marché de la musique [14], l’IFPI propose le graphique suivant, qui aide à se rendre compte des va-et-vient qui ont lieu depuis 2000.

D’un point de vue global, on voit effectivement que la démocratisation du téléchargement illégal (notamment grâce à Napster) a entrainé une impressionnante régression : le revenu annuel chutera de presque dix milliards de dollars en dix ans. Dès 2004, les ventes digitales (iTunes, Virgin), font leur apparition et culminent jusqu’à 4,4 milliards de dollars de revenu annuel en 2012. Cependant, à partir de là, c’est le streaming qui va prendre les rênes.

« Spotify, le petit site qui monte ». Voilà comment les Échos [15] voient l’entreprise suédoise en 2010. Pour tous ceux qui l’utilisent au quotidien aujourd’hui, parler de ce service de la sorte prête à sourire, tant son envergure est importante. Mais il s’avère qu’en 2010, proposer une application permettant d’écouter de la musique à volonté pouvait sembler audacieux, à juste titre. En fait, le géant suédois n’était à cette époque pas le premier à s’y être cassé les dents. En 2006, les Français de MusicMe [16] tente le pari en lançant un système d’abonnement payant à 14€95 par mois, rapidement revus à la baisse à 9€95. Mais ils peinent à atteindre une clientèle leur permettant d’être rentable Le public n’était pas encore prêt, et les gérants l’ont bien compris : Arnaud Masson, un des fondateurs dira « L’avenir n’est pas basé sur ce modèle. Nous laissons nos confrères le découvrir par eux-mêmes. ».

Qu’est-ce qui, en 2010, rend le streaming si difficile à mettre en place ? D’abord, il faut se rappeler qu’à cette époque, les smartphones arrivaient à peine dans la poche des utilisateurs. Pour écouter de la musique, il fallait alors soit s’installer devant son ordinateur, soit avoir un baladeur MP3. Dans le premier cas, il était difficile d’en profiter dans les transports en commun, ou dans la voiture ; dans le deuxième, l’accès à Internet était forcément compromis. De plus, l’humanité vient de passer les 10 dernières années à télécharger gratuitement (et illégalement, certes) toute la musique qu’elle souhaitait, sans réprimande. Alors pourquoi devrait-elle commencer à se contraindre d’une connexion Internet ?

Mais voilà : les smartphones arrivent, les réseaux sociaux sont en pleine forme, et on commence petit à petit à voir un terrain très fertile se profiler. Les Suédois de Spotify l’ont bien compris, et proposent dès 2010 un mélange gratuit-payant qui commence à faire ses preuves. En fait, c’est le pari du ruissellement qui est pris : on attire les consommateurs avec des offres gratuites, puis on leur fait comprendre que leur expérience sera bien meilleure moyennant une petite rente. À cette époque, 7 millions de personnes utilisent l’offre gratuite, contre seulement 320 000 abonnés payants. Trop peu pour être rentables.

En même temps, comment être rentable sans faire payer le moindre centime à ses utilisateurs ? Ou alors, comment convaincre quelqu’un qui ne paie pas pour un service, de payer pour un service un peu plus agréable ? Le streaming gratuit soulève deux problèmes : déjà, il implique que des publicités viendront troubler l’expérience de l’utilisateur. Elles sont tout de même indispensables : pour Deezer, il s’agissait en 2010 d’assurer le paiement de 4 à 6 millions de droits aux maisons de disques et distributeurs ; de plus, au-delà de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, les contrats les imposent de partager « entre 50 et 60 % de [leurs] revenus » [16]. Le deuxième problème est qu’en plus d’honorer les contrats des maisons de disques, il faut également garantir la juste rémunération des artistes. C’est ce point-là qui va rapidement devenir un problème. On estime qu’une vente de CD ou un téléchargement rapporte 70 centimes par titre au producteur. Pour atteindre le même chiffre d’affaires sur un seul titre grâce à une plateforme gratuite, il faudra atteindre plus d’un million d’écoutes [17]: dur à atteindre pour un petit artiste qui cherche à se faire connaitre, tout en se garantissant un niveau de vie décent. De plus, qui serait maintenant prêt à acheter un titre sur Internet, alors que des services gratuits permettent de l’écouter à volonté et en bonne qualité ?

Certes, tout le monde peut écouter les radios qui passent des dizaines de titres à la journée, et ce presque gratuitement (dans le cas de la France, le paiement de la redevance audiovisuelle finance les services publics. Les radios privées, elles, sont totalement gratuites). Elles aussi sont financées en quasi-totalité par la publicité, mais il faut garder à l’esprit qu’elles proposent seulement une liste bien définie de titres sur laquelle l’auditeur n’a aucun contrôle. Ainsi, les droits de diffusion restent stables et garantissent une rémunération correcte des artistes.

L’année 2013 marquera un tournant dans la croissance de ces disrupteurs de l’art. Pour la première fois cette année-là, les revenus du streaming dépasseront le milliard de dollars. Et avec 450 plateformes différentes dans le monde, ce sont 28 millions de personnes qui auront souscrit à une offre payante [18]. Ça y est : la machine de l’abonnement payant est officiellement lancée et l’industrie reprend des couleurs.

Quid de la France dans cette histoire ? Des prétendants au trône, tels que Deezer ou Qobuz, y sont déjà installés ; d’autres, comme MusicMe, s’y sont déjà trop cassés les dents. Trop de concurrence ? Peut-être. L’autre grande difficulté pour s’installer dans ce secteur, c’est de savoir composer avec les lois en vigueur dans son pays : quand iTunes, domicilié au Luxembourg, n’est soumis qu’à 6% de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), les plateformes françaises doivent s’acquitter de presque 20% [19]. Et là où Deezer a choisi de miser sur une offre gratuite pour attirer la clientèle, Qobuz a fait d’entrée un pari audacieux : en 2012, il fallait s’acquitter de 30 euros mensuels pour accéder à leur service. Aujourd’hui (en 2021), ce prix a été divisé par deux. Trop de concurrents moins chers ? Cependant, c’est à la France que revenait la palme d’or en 2019, année où Deezer s’installait à la première place des revenus de streaming avec 33% du total [20].

Conclusion

L’arrivée d’Internet a amené son lot de changements, notamment sur l’accès à la culture. Cependant, pour ce qui est des Français, la suprématie des biens numériques n’a pas toujours été la norme : une étude de l’institut GfK, parue en 2012, nous donne quelques chiffres intéressants [21]. Pour les livres, par exemple, on estimait à 82% la part des Français ayant acheté un bien physique, contre seulement 19% ayant fait l’acquisition d’un livre numérique. Pour les films, les chiffres baissent respectivement à 68% et 35%. Pour la musique, cela dit, la différence est moins notable : 67% contre 50%, toujours dans le même ordre. Pour rappel, en 2012, on atteignait le pic du revenu généré par la vente de musique en ligne.

J’ai fait le choix de mener une étude statistique très simple, purement qualitative, pour me rendre un peu mieux compte des changements introduits par Spotify et consorts. Les résultats sont les suivants (96 répondants, réponses oui/non obligatoires) :

- À la proposition « Je pense écouter plus de musique grâce aux plateformes. », 94,8% des sondés ont répondu oui ;

- À la proposition « Les genres que j’écoute sont plus diversifiés depuis que j’utilise une ou plusieurs plateformes. », 72,6% des sondés ont répondu oui ;

- Enfin, à la proposition « Les artistes que j’écoute ne se limitent plus à ceux qui passent à la télévision ou à la radio. », 95,8% des sondés ont répondu oui.

Le but de ces questions n’était pas de réaliser une analyse statistique profonde, mais simplement de mesurer l’impact « spontané » que les utilisateurs des plateformes estiment avoir ressenti. Et on se rend compte qu’en effet, cette influence est non négligeable : plus de volume écouté, plus de genres, plus d’artistes. L’Internet qui faisait tant peur aux majors au début des années 2000 semble alors être une aubaine.

Aubaine, vous dites ? Alors que YouTube, leader en volume de musique diffusée sur Internet, ne représente que 4% du chiffre d’affaires du streaming du fait de son modèle gratuit ? Dans le journal Sud-Ouest du 25 septembre 2020, Stéphane Jonathan estime que sur 10€ d’abonnement mensuel, seuls 46 centimes seront répartis entre tous les artistes écoutés dans le mois. Il faut que nous gardions à l’esprit que derrière les mélodies, les paroles ou les clips, se cachent des hommes et des femmes dont le métier est de créer cet art. Il faut donc réussir à leur garantir un revenu correct, chose pas forcément aisée avec des modèles de ce type. Et quand les concerts ne peuvent plus avoir lieu (impossible, vous dites ?), ne toucher que quelques euros par mois est simplement impensable.

Bien plus qu’un pari d’efficacité et d’expérience utilisateur, il ne faut pas mettre de côté l’aspect écologique du problème. Quel est le mieux entre patienter quelques jours pour pouvoir aller acheter son CD et accéder à volonté, sans délai, à des versions numériques ? Le premier, connu pour sa longévité, garantit une rémunération correcte à l’artiste, tandis que les secondes sont stockées sur des serveurs coûteux en matières premières et en électricité, et centralisés de surcroit (un seul tiers contrôle la totalité du service). Par ailleurs, impossible d’y accéder sans smartphone ou ordinateur tout aussi coûteux pour la planète…

D’un point de vue personnel, j’ai beaucoup apprécié le temps pris à me documenter pour ce projet. En effet, c’était très intéressant de voir les premiers pas hésitants des plateformes que nous utilisons quotidiennement de nos jours.

Bibliographie

[1] E. Hirsch, «Oral-Formulaic Method,» [En ligne]. Available: https://poets.org/glossary/oral-formulaic-method. [Accès le 30 Avril 2021].

[2] B. G. Monge et M. Louviot, «L'évolution de la notation musicale,» Mai-juin 2018. [En ligne]. Available: https://beaune.bibli.fr/images/site/beaune/2018/images/livretlight_expo_partitions.pdf. [Accès le 15 Avril 2021].

[3] O. Bluteau, «Ottaviano PETRUCCI,» [En ligne]. Available: http://olga.bluteau.free.fr/Petrucci.htm. [Accès le 15 Avril 2021].

[4] R. Pin, «Quels sont les premiers instruments de musique utilisés par l’Homme ? | L'Homme en questions - Musée de l'Homme,» [En ligne]. Available: http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/quels-sont-premiers-instruments-musique-utilises-homme. [Accès le 15 Avril 2021].

[5] «Le phonographe,» [En ligne]. Available: https://gramophone.fr/histoire/le-phonographe/. [Accès le 3 Mai 2021].

[6] «L'enregistrement électrique : 1925-1947,» 2 Juin 2009. [En ligne]. Available: http://blog.bnf.fr/voix/index.php/2009/06/02/enregistrement-electrique-1925-1947/. [Accès le 3 Mai 2021].

[7] H. Duchêne, «Et le disque devint compact,» L'Histoire, Avril 1998.

[8] J. F. Lee, «Purchase, Pirate, Publicize: Private–Network Musi Sharing and Market Album Sales,» 2018. [En ligne]. Available: https://www.econ.queensu.ca/sites/econ.queensu.ca/files/qed_wp_1354.pdf. [Accès le 30 Avril 2021].

[9] D. Spitz, «Contested Codes: Toward a Social History of Napster,» 11 Mai 2001. [En ligne]. Available: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39188/65170922-MIT.pdf. [Accès le 1 Mai 2021].

[10] J.-P. Louis, «Streaming musical : Napster a changé de ton,» Les Échos, n° %122967, p. 12, 13 Juin 2019.

[11] J. P. Barlow, «The Next Economy of Ides,» 10 Octobre 2000. [En ligne]. Available: https://www.wired.com/2000/10/download/. [Accès le 1 Mai 2021].

[12] Y. Gangloff, «Hadopi : 11 ans plus tard, la loi est un fiasco,» 4 Aoüt 2020. [En ligne]. Available: https://siecledigital.fr/2020/08/04/hadopi-11-ans-plus-tard-la-loi-est-un-fiasco/. [Accès le 3 Mai 2021].

[13] E. Torregano, «iTunes, le modèle qui réussit,» Le Figaro Économie, p. 8, 7 Juin 2004.

[14] [En ligne]. Available: https://snepmusique.com/wp-content/uploads/2021/03/GMR-2021_VO-FINAL.pdf.

[15] G. Poussielgue, «Musique en ligne : Spotify, le petit site qui monte,» Les Échos, p. 8, 21 Juin 2010.

[16] E. Paquette, «La musique en streaming cherche la rentabilité,» Les Échos, p. 11, 4 Janvier 2010.

[17] H. Bodinat (de), «Deezer porte le coup de grâce à l'industrie de la musique,» Les Échos, p. 13, 10 Avril 2009.

[18] G. Poussielgue, «Musique : le streaming s'impose comme le modèle économique du futur,» Les Échos, p. 19, 19 Mars 2014.

[19] A. Beuve-Méry, «En croissance l'offre de musique en ligne évolue du gratuit au payant, mais cherche encore sa rentabilité,» Le Monde, p. 16, 26 Janvier 2012.

[20] S. Jonathan, «Le marché de la musique est en souffrance,» Sud Ouest, pp. 44-45, 25 Septembre 2020.

[21] «Culture : les Français restent attachés aux biens "physiques" sauf en musique, selon GfK,» La Correspondance de la Publicité, 26 Janvier 2012.

[2] B. G. Monge et M. Louviot, «L'évolution de la notation musicale,» Mai-juin 2018. [En ligne]. Available: https://beaune.bibli.fr/images/site/beaune/2018/images/livretlight_expo_partitions.pdf. [Accès le 15 Avril 2021].

[3] O. Bluteau, «Ottaviano PETRUCCI,» [En ligne]. Available: http://olga.bluteau.free.fr/Petrucci.htm. [Accès le 15 Avril 2021].

[4] R. Pin, «Quels sont les premiers instruments de musique utilisés par l’Homme ? | L'Homme en questions - Musée de l'Homme,» [En ligne]. Available: http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/quels-sont-premiers-instruments-musique-utilises-homme. [Accès le 15 Avril 2021].

[5] «Le phonographe,» [En ligne]. Available: https://gramophone.fr/histoire/le-phonographe/. [Accès le 3 Mai 2021].

[6] «L'enregistrement électrique : 1925-1947,» 2 Juin 2009. [En ligne]. Available: http://blog.bnf.fr/voix/index.php/2009/06/02/enregistrement-electrique-1925-1947/. [Accès le 3 Mai 2021].

[7] H. Duchêne, «Et le disque devint compact,» L'Histoire, Avril 1998.

[8] J. F. Lee, «Purchase, Pirate, Publicize: Private–Network Musi Sharing and Market Album Sales,» 2018. [En ligne]. Available: https://www.econ.queensu.ca/sites/econ.queensu.ca/files/qed_wp_1354.pdf. [Accès le 30 Avril 2021].

[9] D. Spitz, «Contested Codes: Toward a Social History of Napster,» 11 Mai 2001. [En ligne]. Available: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39188/65170922-MIT.pdf. [Accès le 1 Mai 2021].

[10] J.-P. Louis, «Streaming musical : Napster a changé de ton,» Les Échos, n° %122967, p. 12, 13 Juin 2019.

[11] J. P. Barlow, «The Next Economy of Ides,» 10 Octobre 2000. [En ligne]. Available: https://www.wired.com/2000/10/download/. [Accès le 1 Mai 2021].

[12] Y. Gangloff, «Hadopi : 11 ans plus tard, la loi est un fiasco,» 4 Aoüt 2020. [En ligne]. Available: https://siecledigital.fr/2020/08/04/hadopi-11-ans-plus-tard-la-loi-est-un-fiasco/. [Accès le 3 Mai 2021].

[13] E. Torregano, «iTunes, le modèle qui réussit,» Le Figaro Économie, p. 8, 7 Juin 2004.

[14] [En ligne]. Available: https://snepmusique.com/wp-content/uploads/2021/03/GMR-2021_VO-FINAL.pdf.

[15] G. Poussielgue, «Musique en ligne : Spotify, le petit site qui monte,» Les Échos, p. 8, 21 Juin 2010.

[16] E. Paquette, «La musique en streaming cherche la rentabilité,» Les Échos, p. 11, 4 Janvier 2010.

[17] H. Bodinat (de), «Deezer porte le coup de grâce à l'industrie de la musique,» Les Échos, p. 13, 10 Avril 2009.

[18] G. Poussielgue, «Musique : le streaming s'impose comme le modèle économique du futur,» Les Échos, p. 19, 19 Mars 2014.

[19] A. Beuve-Méry, «En croissance l'offre de musique en ligne évolue du gratuit au payant, mais cherche encore sa rentabilité,» Le Monde, p. 16, 26 Janvier 2012.

[20] S. Jonathan, «Le marché de la musique est en souffrance,» Sud Ouest, pp. 44-45, 25 Septembre 2020.

[21] «Culture : les Français restent attachés aux biens "physiques" sauf en musique, selon GfK,» La Correspondance de la Publicité, 26 Janvier 2012.